東京の造園専門家が選ぶ都市環境に強い植物と景観デザイン

都市化が進む東京において、緑豊かな空間を創出することは、生活環境の質を高める上で非常に重要です。しかし、ヒートアイランド現象や大気汚染、限られたスペースなど、東京特有の環境条件は植物の生育に多くの課題をもたらします。東京の造園においては、これらの都市環境特有の条件を理解し、適切な植物選定と景観デザインを行うことが成功の鍵となります。

本記事では、東京の都市環境に適した植物選びの基本から、限られたスペースを最大限に活かす造園テクニック、持続可能な緑化アプローチまで、専門的な知見に基づいた実践的な情報をご紹介します。東京で造園を考える際に直面する様々な課題に対して、具体的な解決策を提案していきます。

1. 東京の都市環境に適した植物選びの基本

東京の造園において植物選びは、単に見た目の美しさだけでなく、都市特有の環境条件に対する適応性を考慮する必要があります。適切な植物選定は、メンテナンスコストの削減やエコロジカルな緑化につながります。

1.1 東京の気候・環境特性と植物への影響

東京は温暖湿潤気候に属しますが、都市化による影響で独特の環境特性を持ちます。夏季の高温多湿、冬季の乾燥、そして年間を通じて見られる大気汚染などが植物に影響を与えます。また、コンクリートやアスファルトに囲まれた環境は、植物の根の発達や水分摂取に制限をもたらします。

こうした条件下では、耐暑性・耐寒性に優れ、乾燥や大気汚染に強い植物種の選定が重要です。例えば、シラカシやアベリア、オリーブなどは東京の環境に適応しやすい樹種として知られています。

1.2 ヒートアイランド現象に強い樹種の特徴

東京のヒートアイランド現象は年々深刻化しており、夏季の気温は郊外に比べて2〜3℃高くなることもあります。こうした環境に強い植物には、いくつかの共通した特徴があります。

| 特徴 | 具体的な樹種例 | 特性 |

|---|---|---|

| 厚い葉や光沢のある葉を持つ | クスノキ、マテバシイ、ヤマモモ | 水分蒸発を抑え、高温に耐える |

| 深根性 | ケヤキ、イチョウ、樹々-kigi-推奨樹種 | 地中深くから水分を吸収できる |

| 気孔調節能力が高い | シマトネリコ、ソヨゴ、オリーブ | 乾燥時に水分損失を最小限に抑える |

| 葉の表面にワックス層がある | モクセイ類、サザンカ、ツバキ | 紫外線や大気汚染物質から自身を守る |

1.3 大気汚染に耐性のある植物とその活用法

東京のような大都市では、自動車排気ガスや工場からの排出物による大気汚染が植物に大きなストレスを与えます。こうした環境下でも健全に生育できる植物を選ぶことが重要です。

- キョウチクトウ科植物(テイカカズラなど):大気汚染物質を吸収・分解する能力が高い

- ヒイラギモクセイ:二酸化窒素などの有害物質に対する耐性が強い

- サンゴジュ:排気ガスに含まれる硫黄酸化物に強い

- トベラ:塩害にも強く、海岸近くの都市部にも適している

- シラカシ:大気汚染に対する耐性が高く、長寿命で管理も比較的容易

これらの植物は、道路沿いの植栽や高層ビル周辺など、大気汚染の影響を受けやすい場所での活用が特に効果的です。

2. 東京の造園デザインにおける景観と機能性の両立

限られたスペースの中で景観の美しさと実用性を両立させることは、東京の造園において重要な課題です。都市特有の制約を克服し、四季を通じて魅力的な空間を創出するためのデザイン手法を見ていきましょう。

2.1 狭小スペースを活かす造園テクニック

東京の住宅地では、限られた面積の中で最大限の緑化効果を得ることが求められます。東京 造園の専門家が実践している空間活用テクニックには以下のようなものがあります。

垂直方向の緑化を積極的に取り入れることで、限られた面積でも豊かな緑を実現できます。壁面緑化やトレリスを活用した蔓性植物の誘引、段差を利用した多層植栽などが効果的です。また、視覚的な奥行きを作るために、手前に小型の植物、奥に大型の植物を配置するといった遠近法の原理を応用したデザインも有効です。

2.2 四季を感じる植栽プランニング

東京の四季の変化を庭で感じられることは、都市生活の質を高める重要な要素です。季節ごとの見どころを計画的に配置することで、一年を通して魅力的な庭を実現できます。

春には桜、ハナミズキ、アジサイなどの花木、夏にはヤマボウシやサルスベリの花と緑陰、秋には紅葉するモミジやドウダンツツジ、冬には実をつけるナンテンやマンリョウなど、四季折々の見どころを意識した植栽計画が重要です。また、常緑樹と落葉樹のバランスを考慮し、冬場でも寂しくならない構成を心がけましょう。

2.3 都市型プライバシーを確保する植栽デザイン

東京の住宅地では、隣接する建物からの視線を遮りながらも圧迫感を与えない植栽デザインが求められます。プライバシーの確保と快適な空間づくりを両立させるポイントをご紹介します。

目隠しとしては、常緑樹の生垣が効果的ですが、単一種の直線的な植栽ではなく、高さや葉の質感に変化をつけた多種混植が望ましいでしょう。例えば、ベースにレイランディーサイプレスやカイヅカイブキを植え、その手前にアベリアやハマヒサカキなどの中低木を組み合わせることで、自然な印象を与えつつ視線を効果的に遮ることができます。

また、完全に視界を遮るのではなく、透過性のあるシマトネリコやエゴノキなどを部分的に使用することで、圧迫感を軽減しながらプライバシーを確保する方法もあります。

3. 東京における持続可能な造園アプローチ

東京の造園においては、限られた資源を効率的に活用し、長期的に維持可能なデザインを実現することが重要です。環境負荷を減らしながら美しい緑空間を創出するためのアプローチを見ていきましょう。

3.1 低メンテナンスでエコロジカルな植栽計画

都市生活者にとって、庭のメンテナンスに多くの時間を割くことは難しい場合が多いため、管理の手間を最小限に抑えながらも美しい景観を維持できる植栽計画が求められます。

低メンテナンスを実現するためには、地域の気候風土に適した在来種を中心に選定することが基本です。例えば、シャリンバイ、ヤマブキ、ムクゲなどは東京の環境に適応し、比較的手間のかからない植物として知られています。また、グランドカバープランツを効果的に活用することで、雑草の発生を抑制し、除草の手間を大幅に削減できます。

さらに、剪定頻度の少ない自然樹形を活かした植物を選ぶことも重要です。オオムラサキツツジやコデマリなど、自然な樹形が美しい種類を選ぶことで、頻繁な剪定作業を減らすことができます。

3.2 雨水活用システムと植物選定の関係性

東京では夏季に集中豪雨が増加傾向にある一方、水資源の効率的利用も求められています。雨水を有効活用するシステムと、それに適した植物選定を組み合わせることで、持続可能な庭づくりが可能になります。

雨水貯留タンクを設置して散水に利用するだけでなく、レインガーデン(雨庭)の概念を取り入れた設計も効果的です。レインガーデンとは、雨水を一時的に貯め、徐々に地下に浸透させる植栽エリアで、水はけの良い土壌と湿地性の植物を組み合わせて構成します。

適した植物としては、ミソハギ、カンナ、ハナショウブなどの湿地性植物と、乾燥にも耐えられるシモツケやアジサイなどを組み合わせることで、変動する水分条件に対応できる植栽が実現します。

3.3 生物多様性を促進する都市型ビオトープの設計

都市部においても、小規模ながら生態系の多様性を促進するビオトープ空間を創出することは可能です。都市の生物多様性を高めるための造園アプローチを紹介します。

まず重要なのは、在来種を中心とした多層構造の植栽です。高木、中木、低木、地被植物を組み合わせることで、多様な生物の生息環境を提供します。特に、蝶や鳥を誘引する植物を意識的に取り入れることで、都市の生態系を豊かにすることができます。

| 誘引する生物 | おすすめ植物 | 特徴 |

|---|---|---|

| チョウ類 | フジ、ブッドレア、オミナエシ | 蜜源植物として成虫を誘引 |

| 野鳥 | ヤマボウシ、ナンテン、ピラカンサ | 実を付け、鳥の食料となる |

| ハチ・昆虫類 | ラベンダー、ローズマリー、オレガノ | 多くの花粉媒介者を誘引する |

| 小型哺乳類 | 低木の密生した植栽、落ち葉の堆積場所 | 隠れ家や営巣場所を提供 |

また、小さな水場を設けることも生物多様性の促進に効果的です。水生植物を植えた小さな池や、雨水を集める浅い窪地などが、多様な生物の生息環境となります。

4. 東京の造園事例から学ぶ成功のポイント

実際の東京における造園事例を通して、都市環境での緑化の成功ポイントを探ります。様々な条件下での具体的な解決策と工夫を紹介します。

4.1 高層マンションの屋上・ベランダ緑化事例

東京の高層マンションでは、屋上やベランダの緑化が都市の生活環境を大きく改善します。実際の成功事例から学ぶべきポイントをご紹介します。

港区の高層マンション屋上では、強風と直射日光に耐える植物として、オリーブ、ローズマリー、ラベンダーなどの地中海性植物を中心とした植栽が採用されています。これらの植物は乾燥に強く、軽量な土壌でも生育可能なため、屋上緑化に適しています。

また、新宿区のタワーマンションのベランダでは、コンテナを活用した多層式の緑化システムが導入されています。上段にはハーブ類、中段には季節の花々、下段には這性植物を配置することで、限られたスペースを最大限に活用しています。さらに、自動灌水システムを導入することで、管理の手間を大幅に削減しています。

4.2 都市型戸建て住宅の庭づくり実践例

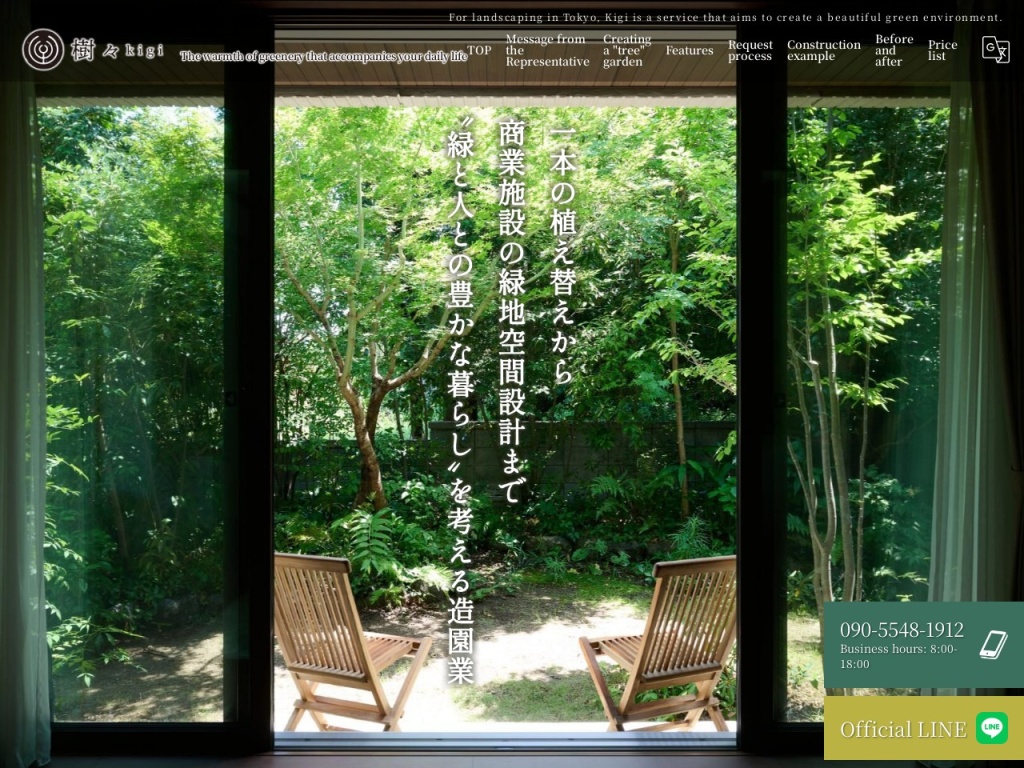

限られた面積の都市型戸建て住宅では、空間の有効活用と周辺環境との調和が重要です。樹々-kigi-(〒197-0825 東京都あきる野市雨間414−3、http://kigi-garden.jp)が手がけた世田谷区の住宅庭園では、わずか30㎡の空間に四季の変化を感じられる多層構造の植栽が実現されています。

シンボルツリーとしてヤマボウシを配し、その周囲にはアジサイやユキヤナギなどの中低木、地被にはギボウシやヒューケラなどの多年草を配置。さらに、奥行き感を演出するために、視線の抜けるポイントには背の高い植物を配置し、小さな空間でも広がりを感じるデザインとなっています。

また、目黒区の事例では、プライバシーを確保しながらも圧迫感のない庭づくりを実現しています。境界には常緑樹と落葉樹を混植し、季節による透過性の変化を利用した巧みな目隠し効果を創出しています。

4.3 商業施設における集客力を高める造園デザイン

東京の商業施設では、集客力を高め、顧客の滞在時間を延ばすための造園デザインが求められます。実際の成功事例から、ビジネス視点での造園価値を探ります。

丸の内エリアのオフィスビル低層部では、季節ごとに変化するディスプレイ的な植栽が導入されています。春のチューリップ、夏のアジサイ、秋のススキ、冬のハボタンなど、四季折々の植物を取り入れることで、定期的に訪れる価値を創出しています。

また、二子玉川のショッピングモールでは、屋上庭園に在来種を中心とした生態系に配慮した植栽を導入。単なる緑化にとどまらず、環境教育の場としても機能し、家族連れの集客に貢献しています。さらに、館内のアトリウム空間には大型の観葉植物を配置し、リフレッシュスペースとしての価値を高めています。

これらの事例に共通するのは、単に美しい空間を作るだけでなく、訪れる人々の行動や心理を考慮した戦略的な植栽デザインです。季節感の演出、休憩スペースの確保、フォトスポットの創出など、多面的な価値を提供する造園が商業的成功につながっています。

まとめ

東京の造園においては、都市特有の環境条件を理解し、それに適した植物選定と景観デザインを行うことが重要です。ヒートアイランド現象や大気汚染に強い植物を選び、限られたスペースを最大限に活かすデザイン手法を取り入れることで、都市生活の質を高める緑空間を創出することができます。

また、持続可能性の観点からは、低メンテナンスでエコロジカルな植栽計画や雨水活用システムの導入、生物多様性を促進するビオトープ設計などが効果的です。実際の成功事例からも分かるように、環境条件と利用目的に合わせた適切な植物選定とデザインが、東京における造園の成功の鍵となります。

専門家の知識と経験を活かした東京の造園は、単なる緑化にとどまらず、都市環境の改善、生活の質の向上、そして持続可能な未来への貢献につながります。あなたの身近な空間でも、東京の環境に適した造園アプローチを取り入れてみてはいかがでしょうか。

※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします